本文围绕“以比赛强度为核心分析竞技项目中的体能需求与心理承受能力的关系”展开,旨在系统阐述竞技环境中体能与心理如何在高强度对抗中协同作用。文章首先从比赛强度的界定出发,说明强度不仅影响运动员的生理负荷,也深刻作用于心理压力水平。随后从四个方面展开论述:一是比赛强度如何决定体能结构及能量系统的构成需求;二是在强度波动背景下运动员心理承受力的触发机制与调控方式;三是体能与心理在高压情境下的交互作用模式;四是基于强度特征的训练策略如何实现体能与心理能力的同步提升。通过四个方面的详细分析,文章展示出竞技表现并非单一的体能或心理因素决定,而是二者在比赛强度主导下的动态平衡过程。最后的总结部分将进一步归纳其内在逻辑,强调构建以比赛强度为纽带的综合训练体系对于提升竞技适应性的重要性。

一、比赛强度决定体能需求结构

竞技项目的比赛强度直接决定了运动员体能需求的类型与比例。不同项目的强度与节奏差异显著,例如短跑以爆发力与无氧供能为主,马拉松则依赖长时间的有氧代谢。这种强度差异不仅影响能量系统的调动模式,也决定了运动员在训练中必须重点构建的体能维度。高强度项目要求快速反应、瞬时力量与神经肌肉效率,而中低强度项目则更依赖耐力、节奏控制和疲劳抗性。

此外,比赛强度还决定了体能消耗的峰值与恢复需求。当比赛呈现密集、高速、多回合的对抗特征时,运动员在短时间内将面临高代谢压力,对心肺功能、肌肉耐疲劳性提出极高要求。若体能储备不足,运动员在比赛后半段往往出现失速、动作变形或判断力下降,这些均会直接影响技术发挥。

更为关键的是,体能需求结构会随着比赛强度的提升而变得更加复合化。不仅力量、速度、耐力需要协同发展,灵敏性、平衡性、柔韧性等基础体能也将随着强度变化而成为影响竞技表现的重要因素。高强度比赛往往要求运动员具备多维体能,以适应复杂的场上情境与快速变化的技术战术需求。

二、强度波动下的心理承压机制

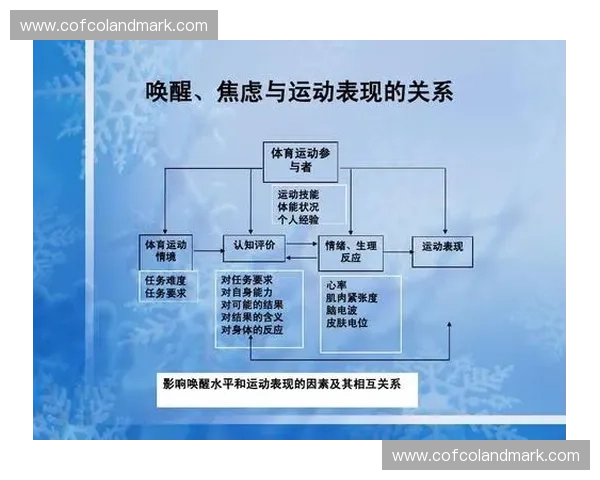

比赛强度的提升不仅带来体能负荷,也会引发心理压力的同步增加。高对抗、高节奏、高风险的比赛情境会使运动员面对更高的错误成本、结果不确定性与外界观众压力。心理承压能力因此成为竞技成功的关键变量。强度越高,运动员越容易产生紧张、焦虑、决策犹豫等心理波动。

在强度波动的状态下,心理负荷会呈现动态变化,而非固定水平。例如在比分焦灼、比赛末段或关键情境中,心理压力会瞬间飙升,比平稳阶段更容易出现注意力分散或过度亢奋。运动员的心理调节能力必须足够强大,才能在压力上升的同时保持技术与战术行为的稳定性。

心理承压机制还受到运动员经验、性格、赛前准备与情绪管理技术等多重因素的影响。经验丰富的运动员往往能够在高强度情境中保持冷静,而缺乏经验者则容易出现心理崩溃或表现失常。因此,心理承受能力并非与生俱来,而是在长期高强度训练与比赛中逐步塑造的。

三、体能与心理的高压交互作用

在高比赛强度下,体能与心理状态不是独立存在的,而是互相影响、双向作用的。体能充足的运动员往往心理更加稳定,因为对自身能力的信心会降低焦虑感。而体能不足时,运动员会因为对疲劳、失误或无法维持节奏的担忧而产生更多心理负荷。

反过来说,心理压力也会影响体能发挥。当运动员处于高度紧张状态时,身体会释放更多应激激素,导致心率上升、肌肉紧张与能量消耗加速。这种状态会降低肌肉协调性,使技术动作变得僵硬,从而进一步提高体能消耗,形成“压力—失误—更大压力”的恶性循环。

因此,在高压竞赛环境中,体能与心理呈现出高度耦合的关系。体能足以抵抗强度带来的负荷时,心理状态会稳定;心理足够强大时,体能消耗将更经济;只有二者平衡发展,才能在高强度比赛中持续输出稳定表现。这说明竞技项目中的表现是心理与生理双系统协同适应的结果。

四、基于强度核心的训练提升策略

以比赛强度为核心的训练,应同时针对体能与心理进行一体化设计。首先,训练必须真实模拟比赛的强度曲线,包括节奏变化、对抗密度、关键情境压力等,通过重复暴露运动员于类似比赛的高强度环境,提升其身体与心理的适应效率。这种训练方式可显著提高运动员在比赛中对强度冲击的耐受度。

其次,训练应引入心理训练元素,如情境压力模拟、注意力控制训练、呼吸节律训练与情绪管理技术。让运动员在体能训练的同时完成心理压力任务,可以增强二者的互适能力,使运动员在疲劳与压力叠加的情况下仍能保持技术判断的准确性。

最后,应构建基于强度数据的科学监控系统,对运动员的心率、疲劳指数必一运动(B-Sports)、心理压力指标进行动态监测。通过强度曲线与心理波动图的综合分析,教练能够发现运动员体能不足或心理脆弱的关键点,从而制定更精准的训练计划,实现体能与心理能力的同步提升。

总结:

整体来看,以比赛强度为核心分析竞技项目中的体能需求与心理承受能力,可以帮助我们更系统地理解竞技表现的复合结构。比赛强度作为主导变量,塑造了体能需求的多维特征,也驱动心理压力的变化轨迹。体能与心理并非孤立,而是在强度驱动下形成紧密的交互反馈关系,共同决定运动员在比赛中的稳定性与爆发力。

因此,构建一个以比赛强度为引导的训练体系,对提升竞技适应性具有不可替代的价值。只有在体能储备、心理承压能力与强度适应性三者之间建立动态平衡,运动员才能在高强度竞技环境中实现最佳表现。未来的训练理念,应更加重视体能与心理的融合发展,以促进运动员在极限情境下的综合竞争力提升。